Hungertücher für die Fastenzeit

Seit 1976 existiert das Projekt „Hungertuch“ des Bischöflichen Hilfswerks Misereor. Seit damals gibt Misereor alle zwei Jahre ein Hungertuch heraus, das überwiegend von Künstlern aus einem afrikanischen, asiatischen oder südamerikanischen Staat gestaltet wird. (Es gibt Ausnahmen: Auch ein deutscher Künstler und eine Künstlerin aus der Slowakei gestalteten Hungertücher.) Die afrikanischen, asiatischen oder südamerikanischen Tücher waren eine Neuheit in den 1980er Jahren, kannte man damals die Kunst aus Afrika, Asien oder Südamerika eher aus den „Völkerkundemuseen“. Das Original-Hungertuch ist etwa drei Meter mal zwei Meter groß. Dieses wird nach der Fertigstellung auf Stoff und/oder Papier gedruckt und den Gemeinden in verschiedenen Größen zur Verfügung gestellt. Auch die Pfarrgemeinde St. Remigius präsentiert das Hungertuch regelmäßig während der Fastenzeit und gestaltet Gottesdienste oder Meditationen zu dem jeweiligen Thema.

Das Hunger- oder Fastentuch hat eine lange Tradition. Schon im Mittelalter verwendete man Tücher, mit denen man in den Tagen vor dem Osterfest die Kreuze und Kreuzesdarstellungen in den Kirchen verhüllte. Sie zeigten ihrerseits biblische Szenen und konnten als sogenannte „Armenbibeln“ den Menschen die biblische Geschichte nahebringen, die des Lesens nicht mächtig waren. Der Gedanke des Hunger- oder Fastentuches basiert auf dem jüdischen Tempelvorhang, der der biblischen Überlieferung nach am Karfreitag zerriss. Das Hunger- oder Fastentuch kam nach der Reformation aus der Mode, doch Ende des 16. Jahrhundert und im 17. Jahrhunderts erfuhr es eine Neubelebung.

Das Hungertuch des 20. Jahrhunderts dient weniger der Verhüllung von Kreuz und Kreuzesdarstellung. Es lenkt mit seinen so unterschiedlichen Bildwelten den Blick auf andere Kulturen, auf Problemkreise und Fragestellungen außerhalb des eigenen Denkens. Und wenn man die mehr als 20 Tücher betrachtet, merkt man auch, wie sich Kunst, Gestaltung, Darstellung und Techniken geändert haben.

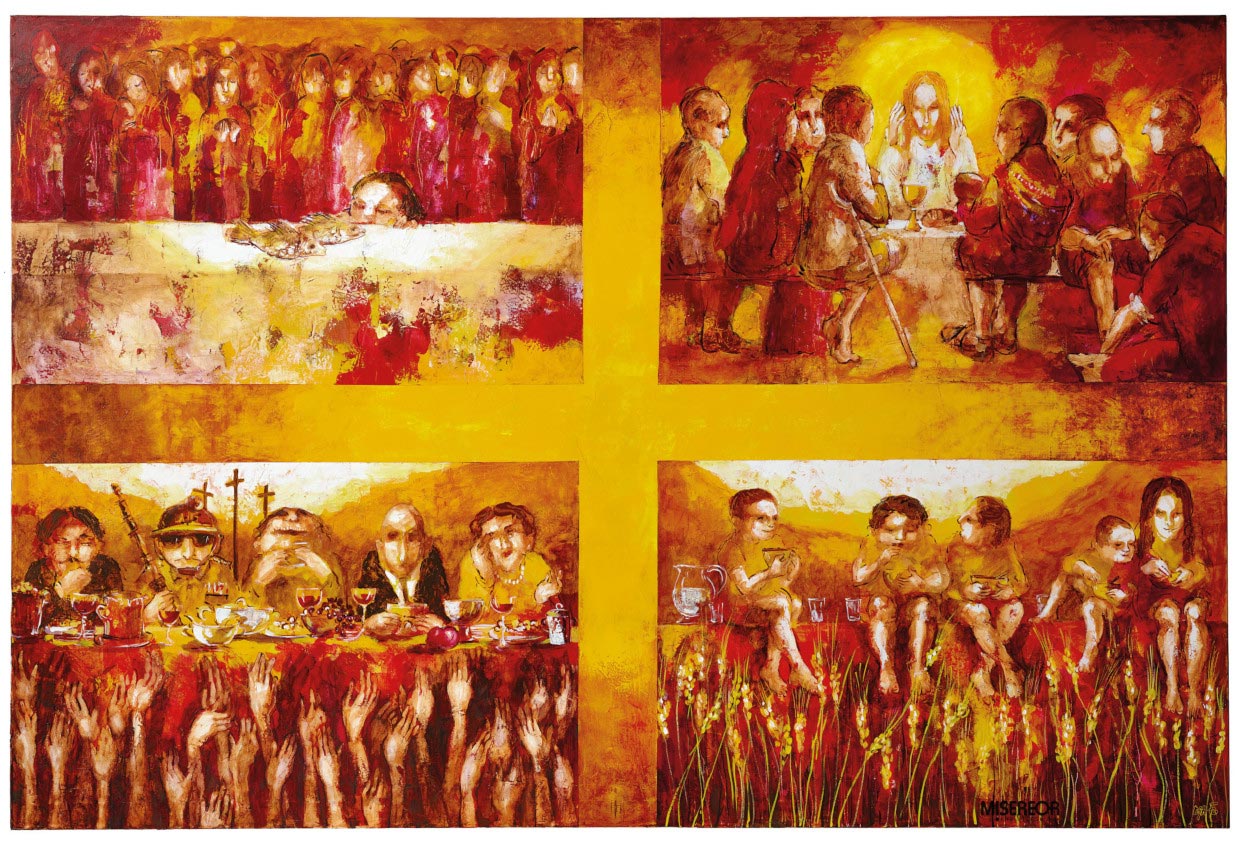

Einige Beispiele: 2013 entwarf die in Bolivien lebende Slowenin Ejti Štih das Hungertuch mit dem Titel „Wie viele Brote habt Ihr?“ Ein Zitat aus der Brotvermehrungsgeschichte. Štih teilt die Gestaltung in vier Rechtecke auf, sodass in den Zwischenräumen zwischen den Szenen ein leuchtend gelbes Kreuz entsteht. Dazwischen erzählt das Tuch vom Abendmahl, von der Verheißung der Fülle des Lebens, von der Brotvermehrung und vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Die Künstlerin verlegt die Szene in eine neuere Zeit, wenn links unten Militärs und Vertreter und Vertreterinnen eines materialistischen Wirtschaftssystems aktiv werden. Ein Hoffnungsschimmer leuchtet rechts unten auf, wenn Kinder mit baumelnden Beinen am Tisch vor gefüllten Schüsseln sitzen.

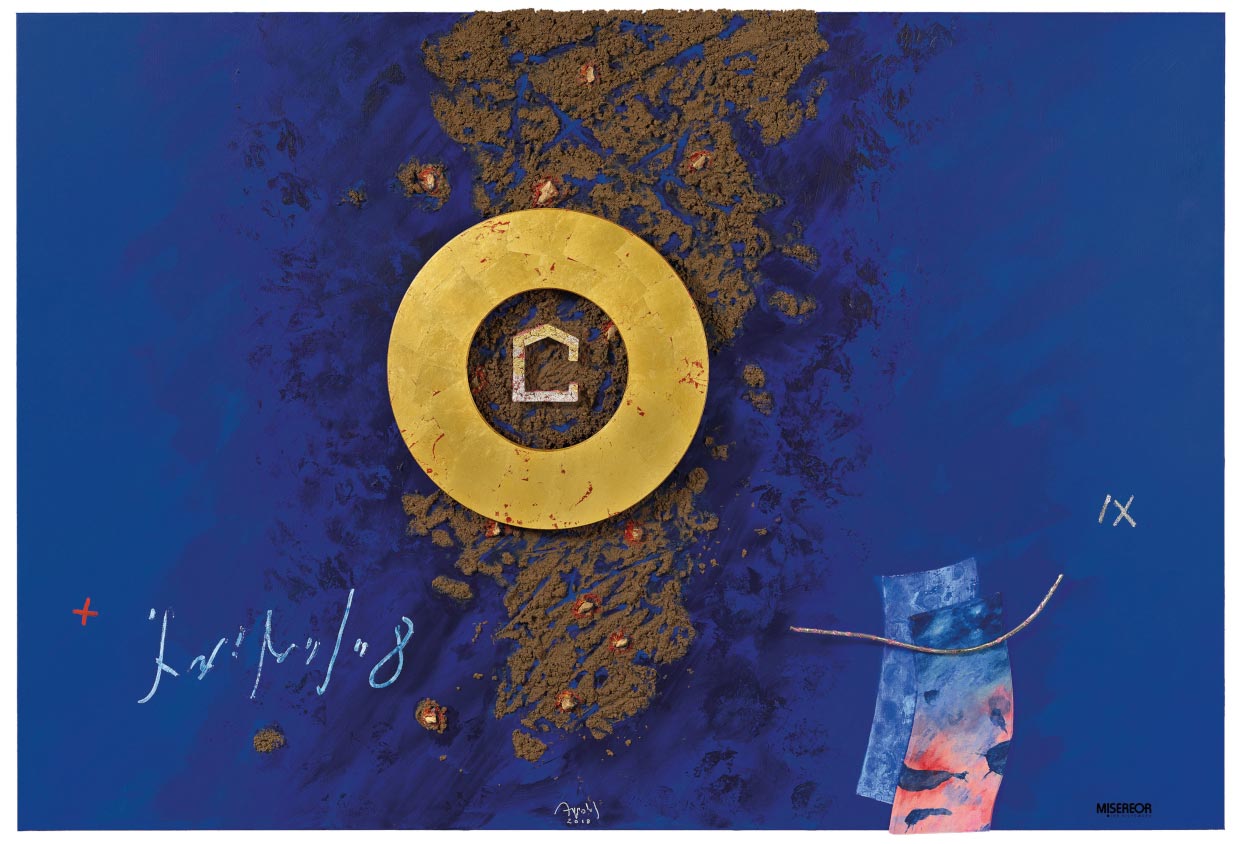

2019 stellte Uwe Appold die Frage „Mensch, wo bist Du?“ Auf tiefblauem Grund erhebt sich so etwas wie Inselgruppe (aus Erde aus Gethsemane), überlagert von einem goldenen Ring, in dem die nicht ganz geschlossene Kontur eines Haussymbols zu entdecken ist. Das Haus verkörpert die Welt – unfertig, immer noch. Der goldene Ring steht für Gott und seine Liebe zu den Menschen. Auch diese kommen vor: In einer sehr reduzierten Form stehen sie am Rand.

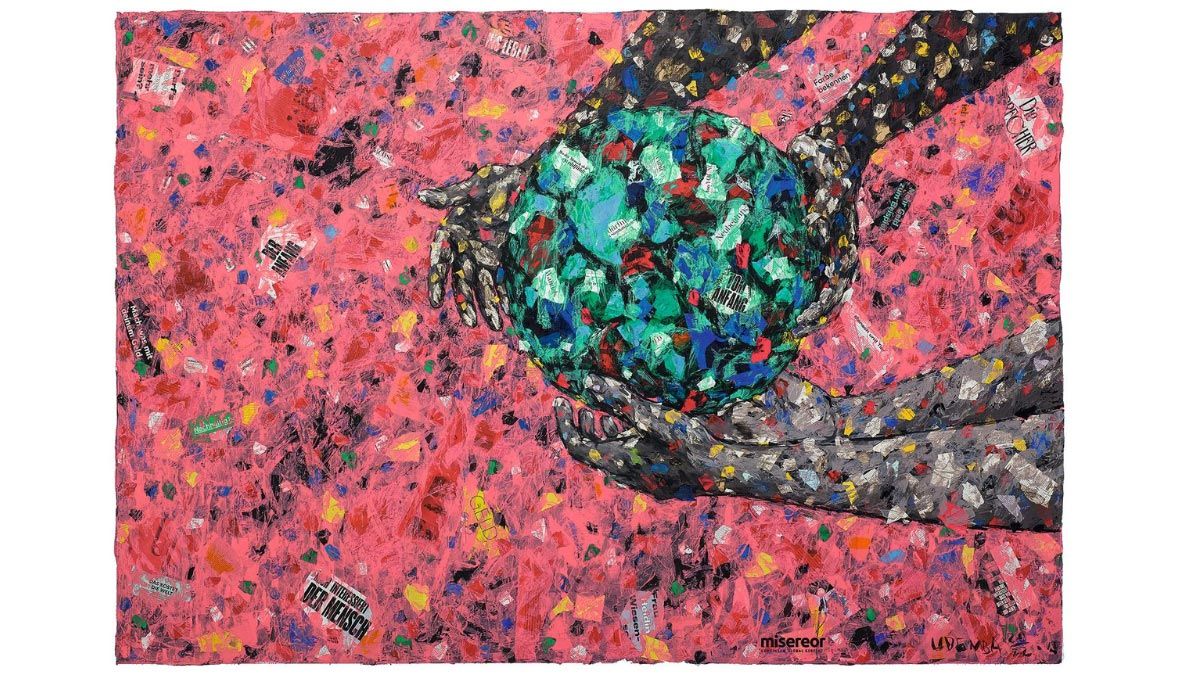

2023 gestaltete der äthiopische Künstler Emeko Udemba das aktuelle Tuch „Was ist uns heilig“. Eine Collage aus Zeitungspapier zeigt eine bunte Erdkugel, die von vier Händen gehalten wird. Oder ist sie dabei, ihnen zu entgleiten?

Übrigens: Vom 4. bis zum 8. März 2024 findet morgens um 6 Uhr in der Kirche St. Remigius eine Morgenmeditation zum Hungertuch statt.

Noch ein Tipp: In der Pfarrkirche St. Nikolaus in Brüggen ist vom 1. bis zum 24. März 2024 dienstags bis sonntags von 15 bis 17 Uhr eine Ausstellung aller Hungertücher zu sehen.

Auf der Homepage www.hungertuch.de finden sich alle Hungertücher.

Sigrid Blomen-Radermacher

Misereor Hungertuch 2013 Ejti Štih, Wie viele Brote habt ihr? © Misereor

Misereor Hungertuch 2019 Uwe Appold, Mensch, wo bist du? © Misereor