Leid und Triumph — Kreuze in Viersener Kirchen

Von Christiane Leuchtenberg

Bis in unsere Gegenwart gilt das Kreuz als das wichtigste Zeichen der Christen. Am Thema des Kruzifixes zeigt sich mehr als in anderen Bildwerken, dass es in der christlichen Kunst weniger um eine Nacherzählung von Geschehnissen geht, sondern um christologische Ausdeutungen, also um Versuche, die Identität Jesu und seine Bedeutung für den einzelnen Menschen, die Kirche und die Welt zu erklären.

In unserem westlich-abendländischen Kunstbereich wandelte sich das Christusbild ständig - immer wieder versuchte man, Christus neu und anders zu fassen, ihn zu begreifen.

Das Unfaßbare und Paradoxe von Kreuzigung und Auferstehung haben die Auftraggeber und Künstler über Jahrhunderte beschäftigt und inspiriert, und so entstanden vor den sich verändernden gesellschaftlichen und theologischen Hintergründen verschiedene Kruzifix-Typen, von denen ich heute Abend einige vorstellen möchte. Von besonderem Interesse sind dabei die Kreuze aus den Kirchen der Viersener Pfarren, die in Kürze zu einer Großgemeinde fusionieren, und die auf einem Handzettel abgebildet sind, der in den Bänken ausliegt.

Der schmachvolle Tod Jesu am Kreuz war ein Skandal. Wie verächtlich dieser Tod gesehen wurde, geht aus der um 245 verfassten Polemik des heidnischen Autors Celsus gegen Origenes von Alexandrien hervor: „Wie viel geeigneter zur Verehrung als der Gekreuzigte wäre da für Euch Jona bei seinen Kürbissen gewesen oder Daniel, der von den wilden Tieren befreit wurde".

Darstellung als Lebender im frühen Mittelalter

Daher wurde der qualvolle Tod Christi in den ersten Jahrhunderten gar nicht dargestellt. Die frühchristliche Kunst schloss das Thema der Passion zunächst aus, denn die Vorstellungen vom triumphierenden Sieger über den Tod waren geprägt von der weltlichen Tradition, Bilder der römischen Kaiser zu verehren. Ein Herrscher konnte nur als Triumphator dargestellt werden. Die frühen Darstellungen von Jesus als König am Kreuz überhöhten daher die Stunde seiner tiefsten Erniedrigung und bezogen das Osterfest bei der Darstellung des Karfreitags schon mit ein. Bei der ältesten Kreuzesdarstellung des Abendlandes, auf der Holztür von Santa Sabina in Rom (um 450) erscheint der Gekreuzigte in stehender Haltung, nicht hängend, sondern aufrecht mit geöffneten Augen. Er ist der Lebendige, der vom Kreuz aus herrschende und fürbittende Herr. Dass er am Kreuz über den Tod gesiegt hat und deswegen als Lebender dargestellt werden muss, blieb grundlegend für frühmittelalterliche Kruzifixe.

Darüber hinaus versuchten die Kreuzigungsbilder auch die kosmische Dimension der Erlösung darzustellen. Sie folgten darin einer alten Deutung: Der Christus am aufragenden Kreuzesstamm bildet die Verbindung zwischen Himmel und Erde, und mit seinen ausgebreiteten Armen umfängt er die ganze Welt. Oft wurden Sonne und Mond sowie die Symbole der Elemente hinzugefügt.

In romanischen Malereien wurde Jesus mit vier Nägeln ans Kreuz geschlagen gezeigt, den Körper trug ein Stützbrett unter den Füßen, er war bekleidet mit einem langen Gewand. Seine Haltung war nahezu symmetrisch und unbewegt, denn sie sollte Ewigkeit ausdrücken. Diese Darstellung war auch typisch für die Ikonen der byzantinischen Kunst.

Ab dem 13. Jahrhundert dominiert die Darstellung des Leids

Der Wandel hin zu einem neuen Kruzifix-Typus dürfte seinen Ursprung in der Sakramentstheologie haben: die Messe wurde aufgefasst als eine Vergegenwärtigung des Todes Christi. Im 12.Jahrhundert waren Darstellungen sowohl des lebenden als auch des toten Christus zeitlich parallel zu finden. Immer öfter jedoch wurde der Körper stärker hängend dargestellt, der Kopf auf die Schulter gesunken. Das Bild des Schmerzensmanns setzte sich im 13.Jahrhundert gänzlich durch. Die Fußstütze, welche das aufrecht- herrscherliche Stehen ermöglicht hatte, entfiel. Der Körper hing, die Knie waren nach vorne oder zur Seite durchgebogen. Die Herrscherkrone hatte sich zur Dornenkrone gewandelt, während die Augen geschlossen waren oder gebrochen erschienen.

Das Bild des Triumphators wurde endgültig durch das des leidenden Gekreuzigten abgelöst. Bald entstand der Typ des Gabelkreuzes, das oft auch Pestkreuz hieß: Jesus hängt an einem Kreuz, dessen Querbalken gabelartig hochführen, seine Arme sind hochgerissen, sein Leib ist ausgemergelt und eingesunken und an den Wunden kleben Trauben von geronnenem Blut — diese Darstellung wurde zum Inbild der Compassio-Frömmigkeit, der wichtigsten Form spätmittelalterlicher Christusbegegnung. Die Darstellung des Gekreuzigten rief Mitgefühl beim Betrachter hervor und vermenschlichte Christus in seinem Leiden.

In der gotischen Kunst löste eine größere Beweglichkeit der Figuren die Starrheit des Vier-Nagel-Typus ab. Beim Drei-Nagel-Typus wurden die Beine übereinander geschoben und beide Füße nur noch von einem Nagel durchbohrt — dies ermöglichte eine ausdrucksstarke Drehung des Körpers und verstärkte die Vorstellung von den Qualen des Gekreuzigten.

St. Remigius

Aus dem 15. Jahrhundert stammt das sogenannte Geißlerkreuz aus St. Remigius. Der Name geht von der Vermutung aus, dass das Kreuz aus der Zeit der Geißlerzüge stammt. Als die Pest in Europa wütete, fanden sich große Gruppen religiöser Schwärmer und Sektierer zusammen, um unter der Last von Kreuzen und Peitschenschlägen barfuß und halbnackt das Erbarmen Gottes auf die Erde herabzuzwingen. Vermutlich wurde ein Geißlerzug aus Viersen vertrieben und ließ das Kreuz hier stehen. Die Herkunft des Kreuzes ist wissenschaftlich ebenso wenig nachweisbar wie das Entstehungsjahr, vermutlich entstand es um 1450. Der Schmerzensmann ist übersät von Wunden, sein Blick ist gebrochen — er ist der gequälte Bruder der Pestkranken, die in ihm ihre letzte Hoffnung sehen.

Von höchster Eindringlichkeit und daher nicht immer naturgetreu waren die von der spätmittelalterlichen Passionsmystik geprägten Darstellungen in der Kunst nördlich der Alpen, mit denen ein Nachempfinden größtmöglicher Gottesnähe erreicht werden sollte. Eine sehr drastische Darstellung des toten Christus am Kreuz wählte Matthias Grünewald für seinen berühmten Isenheimer Altar (1506-15).

Zu derselben Zeit formulierte Luther seine Kreuzestheologie: am Kreuz sei nichts anderes als Schmach, Not und Tod sichtbar geworden, und allein das zeichne den leidenden Christus aus. Der Protestantismus zog später zunehmend das Holzkreuz ohne Korpus vor. Diese Entwicklung erklärt sich aus der Bevorzugung des Wortes vor dem Bild als dem wahren Spiegel Gottes.

In der Renaissance erfolgte eine Abkehr von der Betonung körperlicher Leidensmerkmale. Christus wirkte weniger gequält und war noch im Tode schön als der perfekte Mensch.

Das Geißlerkreuz aus dem 15. Jahrhundert in St. Remigius. Foto: Reinhold Hörkens

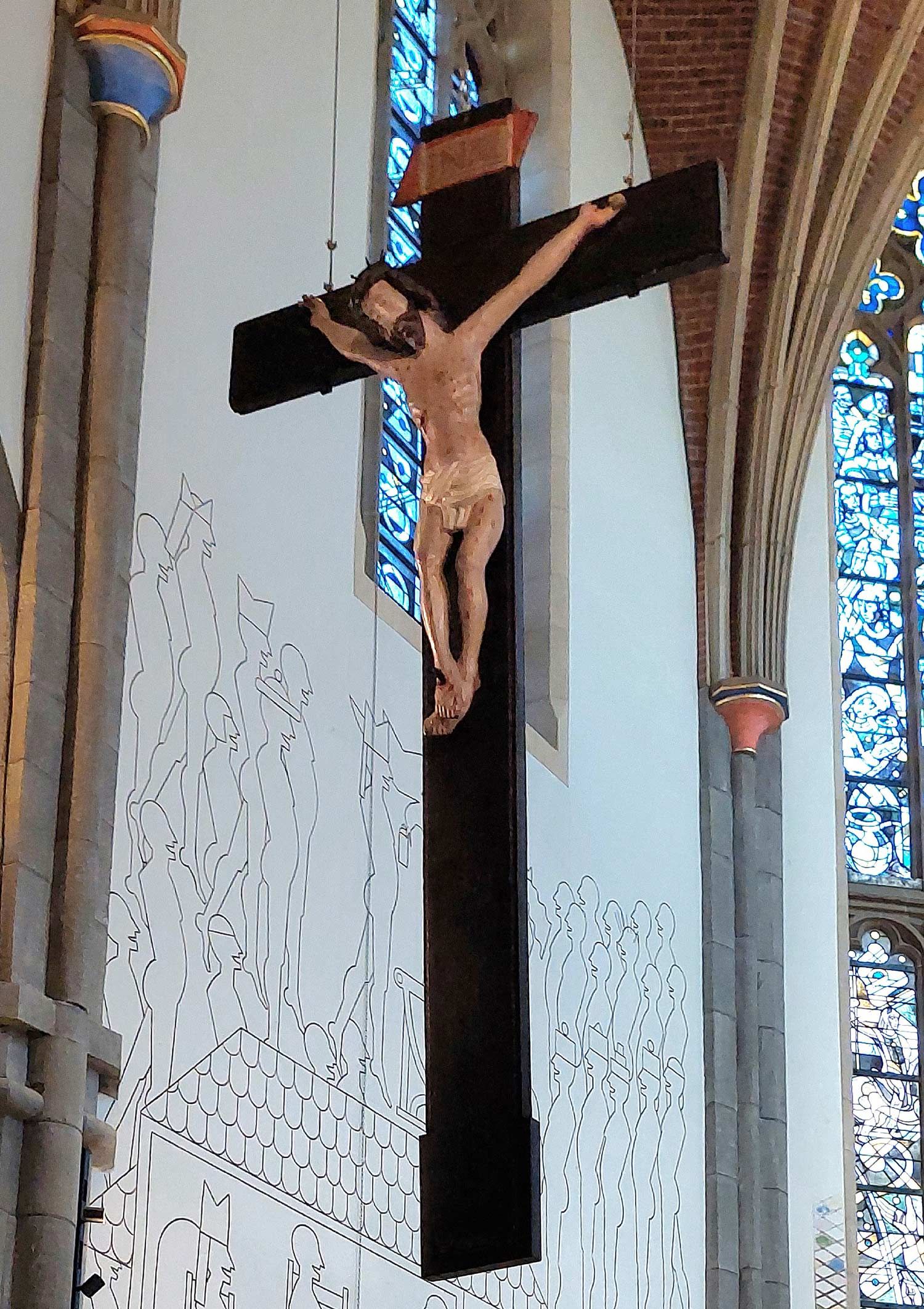

St. Helena

Aus der Zeit um 1600 stammt das Holzkruzifix aus St. Helena, dessen Herkunft unbekannt ist und das erst außen an der Kirche hing. Nach seiner Restaurierung im Jahr 1988 kam es in den Chorraum der Kirche. Die Art des Kopfes, die Längung des Rumpfes und die gerade gestreckten Beine weisen zurück auf die Kruzifixe des spätgotischen Bildschnitzers Veit Stoß (1450-1533). In der Zeit zwischen 1600 und 1650 wurden seine Werke häufig als Vorbild für den Gekreuzigten gewählt.

Die Kunst des Barock legte im Zuge der Gegenreformation Wert auf die Dramatik der Ereignisse von Golgotha, indem vor allem pathetische Emotionen dargestellt wurden. Der Moment, in dem sich Jesus von Gott verlassen fühlt, wurde groß in Szene gesetzt.

Das Holzkruzifix in der Kirche St. Helena. Foto: Susanne Mengen

St. Joseph

Das in der zeitlichen Abfolge nächste Viersener Kruzifix stammt aus der Krypta von St. Joseph und entstand im 19.Jahrhundert. Es handelt sich um ein Holzkreuz mit der Inschrift „Rette Deine Seele, 1895 und 1909". Dieses Missionskreuz erinnert an die Volksmissionen in diesen Jahren, als Ordensleute für einige Wochen in die Pfarre kamen „zur Erneuerung und Bekehrung des christlichen Volkes". Die Patres wirkten durch die Feier von Messen, Anbetungsstunden, Beichtgespräche und Hausbesuche.

Der Historismus des 19.Jahrhunderts griff auf die Formenfülle der vorangegangenen Epochen zurück und imitierte oft formelhaft alte Vorbilder. Typische Erkennungsmerkmale früherer Stile wurden aus dem Zusammenhang gerissen verwendet oder mit Merkmalen anderer Epochen gemischt. Zudem bestand eine starke Tendenz zur Sentimentalität und zur übermäßig geschönten Darstellung.

Bei diesem Kreuz aus der Krypta fällt vor allem die Gestaltung eines ästhetischen, idealisierten Körpers auf, der trotz der markierten Wunden nahezu makellos an vier Nägel geheftet ist.

Die Kunst des 20.Jahrhundert suchte ebenso wie in anderen Bereichen auch beim Thema Kreuzigung einen Neuanfang in farbgewaltigen oder expressiv-schockierenden religiösen Bildern.

Dieses Kreuz stammt aus St. Jospeh, befindet sich aktuell jedoch im MMK-Haus. Foto: Reinhold Hörkens

St. Notburga

Ein sehr ausdrucksstarkes und daher oft als bedrückend empfundenes Kreuz hängt im Seitenschiff von St. Notburga. 1930 von Professor Jakob Adlhart aus Salzburg geschnitzt, wurde es 1938 leihweise von der Gemeinde erworben und später durch Spenden finanziert und angekauft. Bis zur Renovierung der Kirche Ende der 1950er/Anfang der 1960er Jahre hing das Kreuz im Chorraum mittig auf der Chorrückwand, der Kreuzbalken war ursprünglich viel länger.

Totalitäre Regime, Kriege und der Holocaust haben den christlichen Heilsglauben, für den der Opfer- und Erlösungstod Christi steht, im 20.Jahrhundert ins Wanken gebracht. Gleichwohl oder gerade deshalb griffen viele Künstler ausgerechnet die Kreuzigung Christi als Bildthema auf. Sie wird zum Symbol für menschliches Leiden schlechthin.

Im Jahr 1964 wurde in St. Notburga im Zusammenhang mit der Renovierung des Chorraums ein zweites Kruzifix angefertigt und aufgehängt: die Kreuzbalken schuf Hanns-Josef Kaiser, den Korpus seine Frau Ruth Kaiser aus Viersen. Wir sehen einen abstrahierten, schlanken Körper, der vor dem Kreuz schwebt und es nur dort berührt, wo die Nägel ihn festheften. Die Hände deuten einen umarmenden Gestus an und der Kopf ist aufrecht. Hier hängt kein Schmerzensmann, sondern man sieht den Sieger über den Tod, den König. Die Anfertigung des Korpus aus Silber unterstützt diese Aussage noch.

Gewaltig und ausdrucksstark: das Holzkreuz im Seitenschiff von St. Notburga. Foto: Reinhold Hörkens

St. Marien

In Viersen unterscheidet sich das großformatige Mosaik auf der Altarwand von St. Marien in Technik und Thema von den übrigen Kreuzen. 1954 vom Malermeister Josef Höttges aus Mönchengladbach entworfen und ausgeführt, zeigt es den sogenannten Gnadenstuhl, einen Darstellungstypus der Dreifaltigkeit in der christlichen Kunst. Üblicherweise hängt dabei der tote Christus am Kreuz - hier allerdings schwebt er als Lebender mit offenen Augen vor einem Gabelkreuz. Gottvater, der in dieser Szene sonst auf dem Thron sitzend dargestellt ist und das Kreuz festhält, steht oder schwebt ebenfalls und hat kopiert nahezu die Handhaltung des Sohns. Wichtig zu erwähnen ist, dass Gottvater und Sohn mit demselben Gesicht versehen sind. Ich kann hier nur kurz darauf hinweisen, dass die über 1000 Jahre zurückliegende Spaltung von ost- und weströmischer Kirche auf die Streitigkeiten zurückgehen, ob und wie Gott dargestellt werden dürfe und ob man sein Abbild, die Ikone, verehren dürfe. Für die Befürworter der Bilder, die Ikonodulen, war ein wesentliches Argument, dass Jesus als Mensch ein sichtbares Angesicht hatte und somit abbildbar war. Dieses menschliche Gesicht wird hier identisch auf den Vater übertragen — im Gegensatz zu vielen Abbildungen in der abendländischen Kunst, die Gottvater als altem Mann zeigen. Die Taube als übliches Symbol für den Heiligen Geist bei Gnadenstuhldarstellungen wird in diesem Mosaik ersetzt durch 12 feurige Zungen. Zu lesen ist: „Sancta Trinitas - Unus Deus" (Heilige Dreifaltigkeit — ein Gott).

In der zeitgenössischen Kunst wird der Tod Christi mit abstrakten Motiven behandelt, außerdem setzen sich die Künstler mit den verschiedenen Traditionen von Kreuzesdarstellungen auseinander. Diese Werke können teilweise auch moralisierend, blasphemisch oder karikierend sein - bei dem hohen Anspruch des Themas ist eine rein formale künstlerische Bewältigung nicht zu erwarten. Eine Auseinandersetzung mit der Tradition, wie Christus am Kreuz dargestellt wurde, ist in der heutigen Kunst unvermeidbar.

Ein ganz anderes als die üblichen Kreuze befindet sich in St. Marien. Foto: Susanne Oster

St. Peter

Das jüngste Kreuz in einer Viersener Kirche befindet sich in St. Peter in Bockert. Nach der Renovierung der Kirche wurde im Jahr 2002 ein Werk von Anatol Herzfeld aufgehängt. Vor einem blauen Kreuzbalken ist ein Gekreuzigter angebracht, der als solcher nicht mehr zu erkennen ist. Er ist zu einer Abkürzung geworden, zu einem Hinweis auf Kruzifixe früherer Zeiten, deren Bilder der Betrachter im Kopf hat. Wenn auch der Körper nicht gänzlich abstrakt ist, so ist er kein Typus mehr, sondern er nähert sich einem Zeichen an, so wie die Kreuzbalken ohne Korpus zum Zeichen der Christen geworden sind.

Kruzifixe als Zeichen des Leids und des Triumphs hängen in unseren Viersener Kirchen — sie stehen für das Gefühl der Gottesverlassenheit und für den Glauben an seinen Sieg gleichermaßen. Sie sind die unterschiedlichen Seiten unseres christlichen Glaubens, aber sie gehören alle zusammen, denn sie treffen sich in Jesus Christus.

Vielleicht nehmen Sie sich die Zeit, in der kommenden Zeit die Kreuze der Viersener Gemeinden genauer kennenzulernen.

Das modern interpretierte Kreuz des Künstlers Anatol Herzfeld aus dem Jahr 2002 in St. Peter. Foto: Barbara von der Heyde

Literatur

- Anqenendt, Arnold: Geschichte der Religiösität im Mittelalter, Darmstadt 1997, S.144 ff

- Beltinq, Hans: Bild und Kult: eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München 1990

- Busch, Sophie, Maaßen, H.(Hg.): Was vor 200 Jahren begann...1800-2000. Katholische Pfarrgemeinde St.Helena, Begleitbuch zur Ausstellung in der Pfarrkirche, Viersen 2000

- Dickmann, Paul: Geschichte der Pfarre St.Josef Viersen und der Tochterpfarre St.Marien von 1879 bis Ende 1962, 1967

- Dohr, Ferdinand: Viersen- Dorf, Herrlichkeit, Stadt IN: Heimatbuch des Kreises Kempen-Krefeld 22, 1971, S.166-172

- St.Notburqa 1923-1973. 50 Jahre Katholische Pfarrgemeinde in Viersen-Rahser, Viersen 1973

- Poeschel, Sabine: Handbuch der Ikonographie, 3.Aufl., Darmstadt 2009, S.179 ff

- Was bietet Viersen? 7/1954; 10/1954; 11/1959

- Ein Land der Bilder, in dem wir uns heimisch fühlen können. Ruth und Hanns-Josef Kaisers Arbeiten aus 40 Jahren IN: Viersen. Beiträge zu einer Stadt 17